個人・マイクロ法人間の不動産貸借

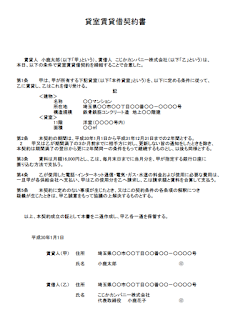

こじかのマイクロ法人は本店をこじかの自宅の一室においています。この本店として利用している一室は、こじか個人とマイクロ法人間で正式に貸室賃貸借契約書を締結し、毎月マイクロ法人からこじか個人あてに家賃が支払われています。

こじか個人がマイクロ法人あてに金銭を貸し付け、マイクロ法人が借り受ける契約(借入極度基本契約)を締結し、こじか個人とマイクロ法人の間では自由に資金を移動できる状況にあることを2017年2月11日の記事(個人・マイクロ法人間の金銭貸借)で紹介しましたが、今回の記事はその不動産バージョンとなります。

契約内容

対象物件(第1条)、契約期間(第2条)月額の家賃と支払方法(第3条)、その他の費用の請求(第4条)というように、契約は必要最小限のシンプルな内容です。自分の不動産を自分の法人へ貸し付けるわけですからトラブルなど起きるはずもありません。 それでも正式に契約書を交わす目的は、家賃をマイクロ法人の税務上の損金として認識するためです。この契約によって、こじかという個人が異なる人格の法人との間に約束を交し、権利と義務の関係が成立しました。何人もこの人と人との約束に異を唱えることは出来ません。

(貸室賃貸借契約書)

家賃設定

この契約書は非常にシンプルな内容なのですが、その裏で、実は厳密な原価計算をしています。どのような計算をしたのかについては後日記事にする予定ですが、なぜそのような計算する必要があったのか、三つの論点についてお話します。

- マイクロ法人の法人税

- こじか個人の不動産所得

- サラリーマンの20万円ルール

1.マイクロ法人の法人税

契約自由の原則により、人は誰とどのような内容の契約をしても咎められることはありません。ただし、法人税法の観点から、契約内容の一部が認められないことがあります。法人の経営者や株主との取引が代表的な例です。例えば、経営者が所有する月あたりの原価が10万円の不動産を、月額100万円で法人に賃貸する場合はどうでしょうか。たとえ家賃が相場を無視した設定であっても、正式に契約書を作成すれば契約は成立しますし、法人は毎月100万円の家賃を会計上の経費にするでしょう。

一方で、法人税法はこの家賃100万円を全額損金とは認めません。相場とかけ離れた家賃設定は経営者の影響力によるものであって、家賃の大部分は経営者への報酬と扱われることでしょう。法人税額の面からも、公平性という側面からも、恣意的な利益操作は認められません。 こじかはマイクロ法人の経営者ではありませんが、50%に迫る株式を所有し、妻が代表取締役であることを考えれば、原価を大幅に超える取引は税務上のリスクを伴います。

2.こじか個人の不動産所得

サラリーマンのこじかは、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、年末調整により所得税の申告と納税が完結しています。勤め先という他人に所得税の申告と納税を代理してもらっています。 こじか個人が所有する不動産を他人に賃貸した場合、原価を超える部分は不動産所得として確定申告し納税しなければなりません。 アパートやマンションを経営しているなら別ですが、自宅の一室を貸す程度の家賃では確定申告の作業が負担に感じます。

そこで、賃貸物件である自宅の一室の原価を正確に計算し、原価割れとなる家賃を設定しました。つまり、不動産所得は赤字の状態です。不動産所得が発生していないので確定申告はしないという理屈です。 厳密には赤字でも不動産所得を申告し、給与所得と損益を通算して所得税の還付を受けるのが正しい処理なのでしょう。しかし、自宅の一室規模での赤字などたかがしれているし、結果としての所得税の還付額は微々たるものです。確定申告に労力を費やすほどの代物ではないと考えました。

3.サラリーマンの20万円ルール

一般に、こじかのような年末調整で申告・納税しているサラリーマンは、不動産所得や雑所得など給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、例外的に確定申告をしなくてもよいとされているようです。 ただし、こじかのマイクロ法人のような同族会社との取引ではこの20万円ルールが適用されず、不動産所得は20万円以下であっても確定申告しなければなりません。 このような理由から、マイクロ法人との取引から1円でも所得を得るのは得策ではないと考え、賃貸物件の原価を厳密に計算したうえで、間違っても不動産所得が発生しない金額を家賃として設定しました。

そもそも不動産所得は発生していませんから、サラリーマンの20万円ルールとか別に関係ないのですが、何となく20万円を超えない方が身のためではないかと妙な予感があり、当面このボーダーラインは超えないようにしようと思います。 なお、2018年1月14日の記事(マイクロ法人の年末調整と支払調書の提出)の通り、法人は一年間に15万円以上の家賃の支払いに関しては、支払調書を提出する義務があります。支払調書には支払いを受ける個人のマイナンバーを記載するのでごまかしは出来ません。

コメント

コメントを投稿